遺影写真は、葬儀の際に祭壇に飾られる故人の写真のことです。葬儀後には仏壇の近くにも飾られます。

遺影写真は、葬儀の際に祭壇に飾られる故人の写真のことです。葬儀後には仏壇の近くにも飾られます。

この風習は日本独自のものとして発達してきました。遺影の起源については諸説あり、はっきりとした起源は分かっていませんが、江戸時代に亡くなった役者などの有名人の冥福を祈るために販売されていた浮世絵「死絵」が始まりだったと考えられているようです。

他には葬儀の様子を描いた「葬儀絵巻」や、不幸な亡くなり方をした方を供養するため寺社などに飾られた「供養絵巻」なども関連があると見られています。

明治時代には福沢諭吉、尾崎紅葉、大隈重信などの著名人の葬儀の際には、その方の半世紀を写真集として残していたそうです。そこから亡くなる直前の肖像写真が抜き出され遺影として取り扱われるようになり、特に一般には日清・日露戦争の戦没者の肖像写真が遺影写真として使われるようになってから広まったとされています。

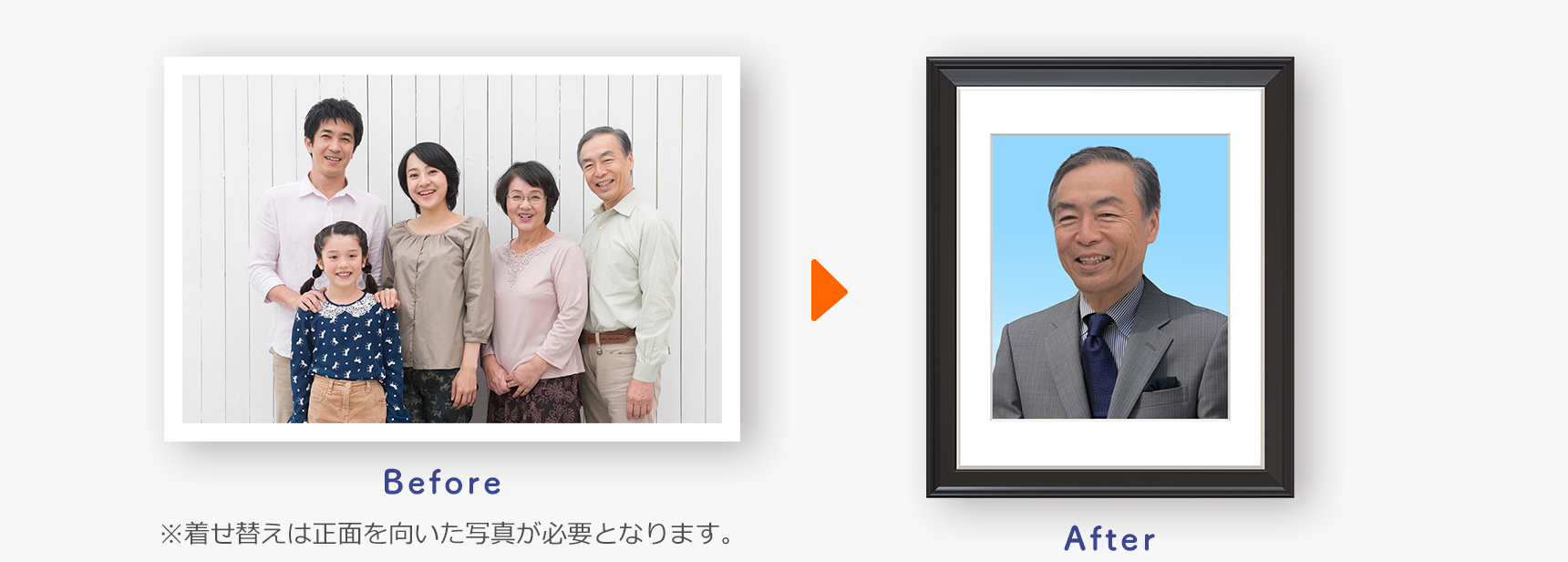

デジカメや携帯電話が普及する前の時代には、遺影用の写真を通夜の席等にてお借りすることも難しく、免許証をお借りし、その写真を引き伸ばしてスーツや着物の衣装と合成するという対応が一般的でした。

デジカメや携帯電話が普及する前の時代には、遺影用の写真を通夜の席等にてお借りすることも難しく、免許証をお借りし、その写真を引き伸ばしてスーツや着物の衣装と合成するという対応が一般的でした。

※このような写真合成のサービスが現在の遺影写真作成のサービスのはじまりとされています。

現在では遺影写真の作成を依頼する場合、葬儀社や写真店以外にもインターネット上でも依頼をすることができます。特にお急ぎの場合でも、加工にかかる時間は依頼する業者によって変わりますが、早ければ数時間程度で遺影写真に対応してくれるところもあります。

スナップ写真の持ち込みや郵送だけでなく、デジカメや携帯電話で撮影した写真データを直接メール等で送ることも可能で、最近ではデータ依頼の方が主流かもしれません。もちろんプリント写真からの依頼も可能です。プリント写真の場合はスキャンしデータ化したのち、レタッチをおこなうのが一般的です。

弊社の遺影作成サービスでもデジタル入稿・デジタル納品に対応しており、迅速な対応が可能となっております。

遺影写真として、向き不向きなものはいくつかありますが、特に決まりはありません。もともと近現代に入って自然発生的に始まった風習のため、特に宗教的な制限やタブーが存在するわけではないからです。

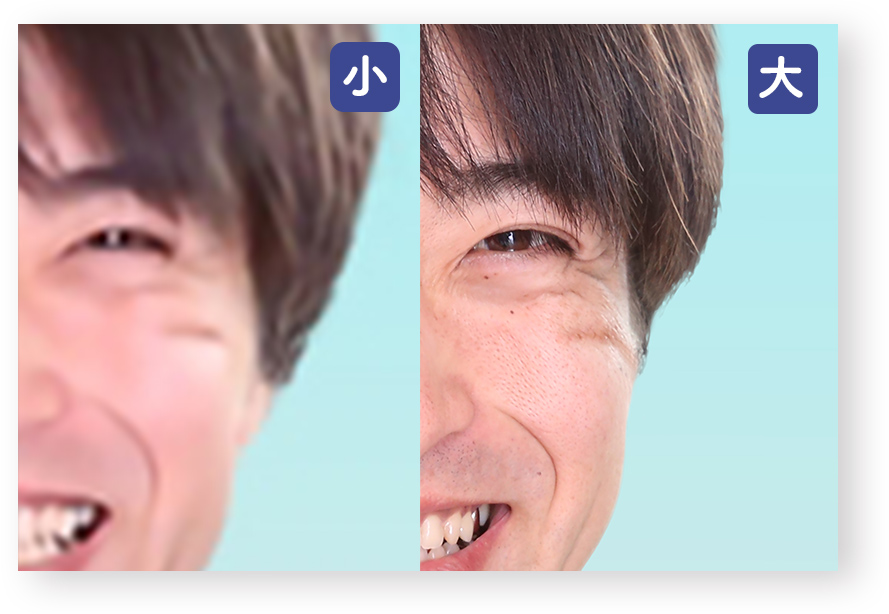

写っている顔の大きさ

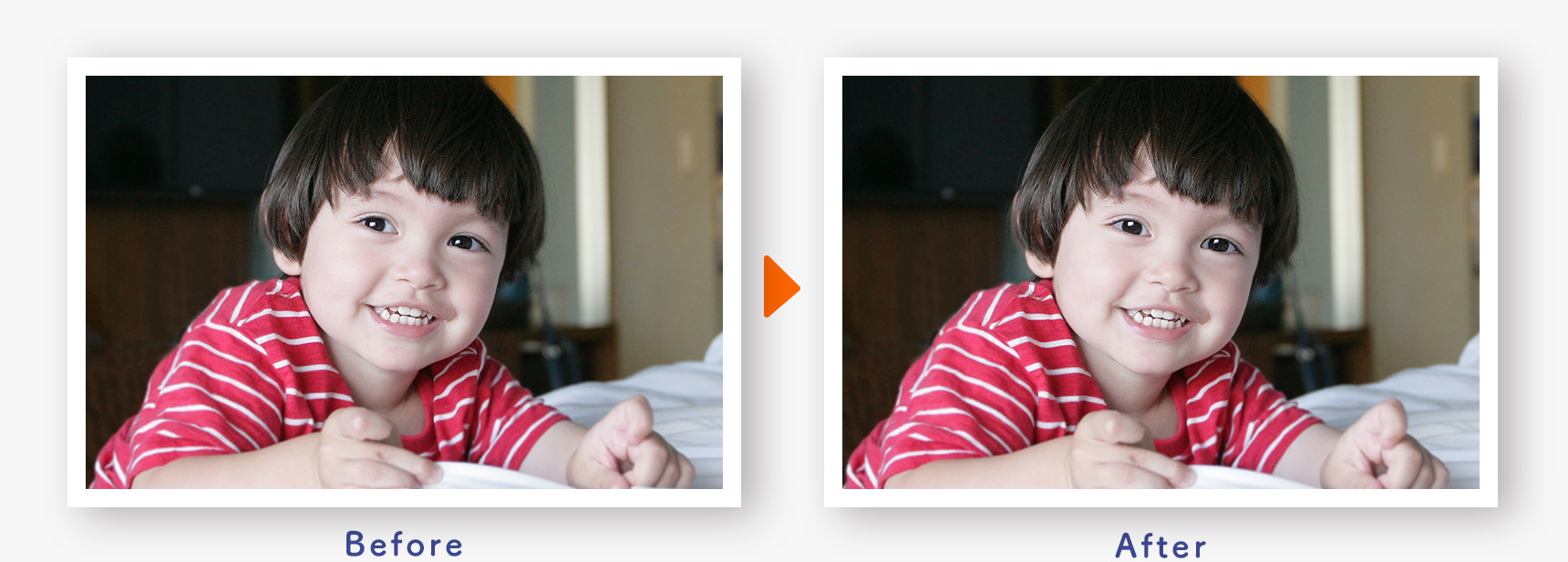

小さく写った写真を引き伸ばすとどうしてもぼやけてしまいます。目安としてお顔は500円硬貨サイズぐらいあると四切サイズまで拡大してもぼやけが気にならない程度になります。

またプリント写真ではインクジェットプリンターで出力した写真は拡大すると粗が目立ちやすくなるので、印画写真か光沢写真がお薦めになります。

下記は顔サイズが小さい写真と大きい写真をもとにそれぞれ遺影用に加工した写真になります。

顔が小さく写っている写真

顔が大きく写っている写真

小さい被写体を大きく加工する場合は、ぼやけたりしないように修正をしながら拡大を行います。そのため加工後の遺影写真も小さいサイズであれば違いは殆どないように見えますが、修正にはどうしても限界があります。

目安としてはコインサイズを下回るようなお顔の場合、四つ切サイズまで拡大プリントすると全体がぼやけ、髪の毛もつぶれているなど違いがはっきりと分かります。

(実際の印刷イメージとは異なります)

保存状態がよくぼやけていないもの

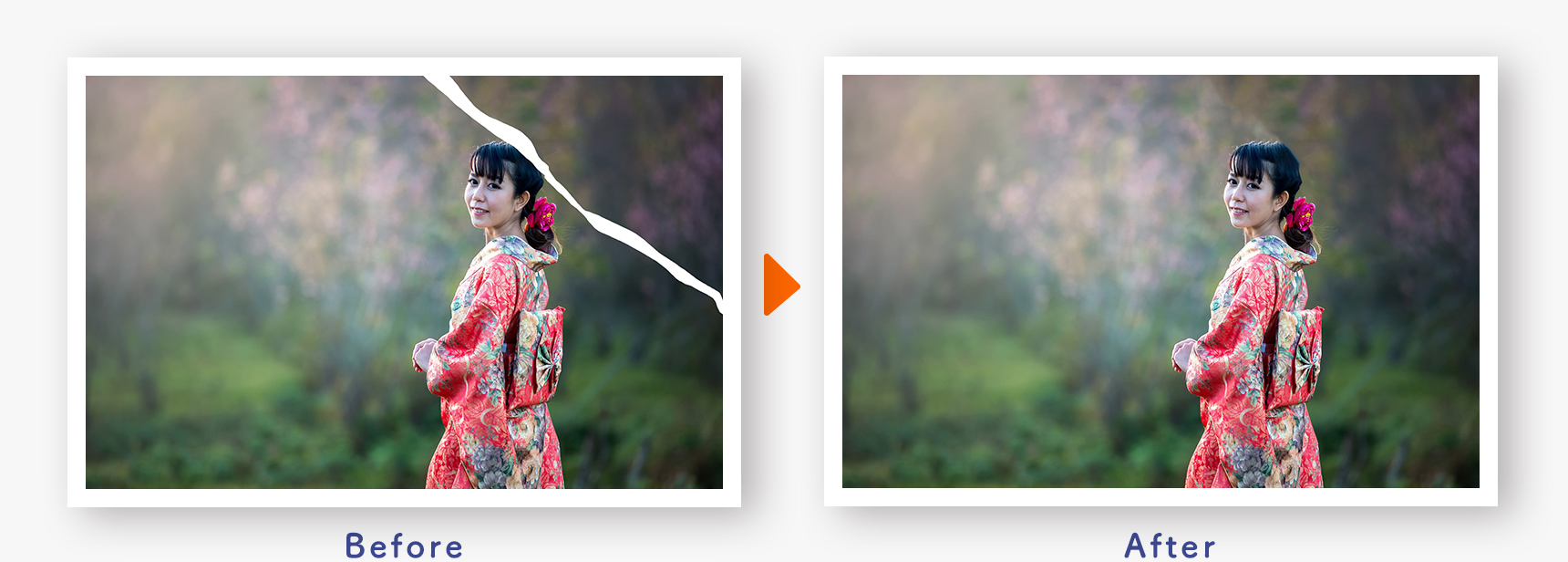

元になる写真については、もちろんできるだけ綺麗な状態のものが望ましいですが、画像の修復技術も上がっていますので、多少の色むらや汚れ、また破れたりしている場合でも、専門家に依頼すればかなりの部分まで修復は可能です。

破れたプリント写真を修復した例

具体的にどの程度の破損まで対応できるかについては、ケースバイケースで大きく変わってきます。保存状態が悪い写真しか候補がない場合は、写真をコンビニ等でスキャンするか、もしくはデジカメ等で接写撮影して、そのデータを弊社までお送りください。担当スタッフが直接確認し、アドバイスさせていただくことも可能です。

向きや目線、表情、服装について

遺影写真は見たときに故人を思い出させてくれるアイテムになりますので、カメラ目線で写っているものがお薦めです。

従来の遺影写真は真顔で和服というのが定番でしたが、最近では自然な表情で普段着のままの遺影写真というのも見かけるようになりました。もちろん普段着を和装やスーツに差し替えるご依頼は定番としてよくいただいております。

あえて正面にもこだわらず故人らしさを尊重した写真を選ぶ方もいます。例えば趣味に興じているところをダイナミックに撮影した1枚でもいいでしょう。

弊社ではお顔の傾きや目線などの部分修正にも対応しております。ちょっとした修正でも大きく印象が変わることがありますのでお気軽にお問い合わせください。

目線の方向を修正した例

背景について

従来は単色グラデーションなどのシンプルなものが主流でしたが、最近では自然風景や故人の趣味に関するものを背景として選ぶ人も増えています。他に命日に合わせ雪景色などの季節感のある情景を選ぶ場合もあるようです。

背景をグラデーションに差し替えることだけでなく、建物を風景と差し替えることも可能です。あるいは複数人が写っていたり、隣の人の手が肩にかかっていたりしても違和感ない修正は可能です。何かが映り込んで条件が悪く見えるお写真の場合でもお気軽にご相談ください。

建物を背景にした集合写真から人物を抜き出して遺影写真に加工した例

撮影時期

一般的には亡くなる1年から5年くらい間で元気だった頃の写真を選ばれることが多いようです。長期間の入院などでちょうど良い写真が見つからない場合でも、例えばお肌の血色や髪形等の修正も可能です。お気軽にご相談ください。

シミ・しわ等を取り除いた例

逆に若いころの写真を飾りたいというケースもあるようです。葬儀社によっては写真データをモニタでスライドショーのように映すサービスもあるようなので、どういったサービスがあるかは葬儀社等に直接おたずねください。

一般的に葬儀場で飾られる写真は大小の2サイズに分けられます。 大きいサイズとして、祭壇用にA4サイズかもしくは四つ切りサイズ、小さいサイズとして焼香台用にL版、もしくは2L版(キャビネ)サイズになります。小さいサイズは後日、仏壇やリビング等にもそのまま飾ることが可能なサイズになります。

代表的なプリントサイズの規格(単位:mm)

- L版:89×127

- A4:210×297

- 2L版:127×178

- 四つ切り:254×305

- キャビネ:130×180

もちろんサイズにも決まりはありません。祭壇や焼香台とのバランスを考えてサイズを変えても良いでしょう。また祭壇以外の場所、待合室などに大きく引き伸ばした遺影パネルを飾られる方もいます。他に遠方から来られた方にL版サイズの遺影写真をお渡しするというケースもあるようです。

ご要望に応じて遺影写真の各種サイズの高品質印刷も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

デジカメや携帯電話で撮影したデジタルデータを実際に印刷する際には気を付けなければならないことがあります。

デジカメや携帯電話で撮影したデジタルデータを実際に印刷する際には気を付けなければならないことがあります。

それはプリントされた写真の画質は、元のデータ量に比例するということです。

モニタ上では綺麗に見えていた写真でも、実際に印刷をすると印象が変わることがよくあります。これは実際の印刷物には、画像の密度を表す「画素密度(dpi)」が大きく関わってくるからです。画素密度は解像度とも呼ばれます。

1インチ(2.54cm)の幅にどれだけのドット(=画素・ピクセル)が入っているかということを表す単位がdpi「dots・per・inch」です。人間の目で違和感なく閲覧できる基準としては、プリントの際には300dpi~350dpi程度の画素密度が必要とされています。

モニタ上では小さな点まではっきりと表示できるため、デジタル写真を見る場合にはあまり気にならないdpiですが、データ量が少ない(=画素数が少ない)写真を大きめに印刷すると、拡大することになるので、ギザギザ感が発生して荒くなったり、ぼやけたり感じになります。

拡大なしに印刷可能なデータ量(画素数)の目安

- 小サイズ(150万~200万画素程度) L版サイズ

- 中サイズ(300万~400万画素程度) 2L版サイズ

- 大サイズ(1000万~1200万画素程度) 四つ切りサイズ

ただし拡大をしたからといって確実にぼやけるというわけではありません。どの程度の仕上がりになるかは元の画像次第になります。高性能なレンズと適切な光量のもとで撮影され写真であれば、上記の目安の半分程度のデータ量でも違和感がないというケースもあります。

弊社のサービスでは、注文をいただく前の段階で実際の仕上がり具合をサンプルとして確認できますので、写真の使い方に応じてご検討いただくことも可能です。

葬儀が終わったあとの遺影写真はご自宅に持ち帰られますが、一般的には四十九日までは後飾り壇や仏壇の近くに飾られます。

葬儀が終わったあとの遺影写真はご自宅に持ち帰られますが、一般的には四十九日までは後飾り壇や仏壇の近くに飾られます。

それ以降は仏間や床の間に、あるいは壁掛けされることなども昔はよくありましたが、最近では納骨とともにあわせて片づけられることが多いようです。

飾らない場合でも、お葬式後も初盆や法事などで使用するケースも多いので、しばらくの間は大切に保管しておきましょう。

仏壇周辺に飾られる場合の注意点としては、本来は仏壇の中や真上は厳禁となり仏壇の手前側に台などを置くのが望ましいのですが、現代住宅環境の都合などから、最近では仏壇の下段の手前の方であれば遺影を飾ってもよいとされています。

もちろん飾らないということでも全く問題はありませんが、部屋の調和や雰囲気にあわないというようなことでしたらフォトフレームなどにいれて飾っておくのもお薦めになります。

遺影写真について、その後の取り扱いに困ってしまったという相談を受けることもあります。

遺影写真について、その後の取り扱いに困ってしまったという相談を受けることもあります。

繰り返しになりますが、遺影そのものには宗教的な意味はありません。もちろん遺影に敬意を持つことは大切なことですが、例えば位牌などと同じようには考えることはありません。

そのため特に遺影の置き場所やしまう場所が無いということで、時機に応じて処分される方もいます。

家庭ごみとしてそのまま出されても構いませんが、気になる場合は、お寺や神社で供養してもらえますので、お願いしても良いでしょう。もっと気軽な方法として、例えば自宅の庭で祈りながら焼却するということでも構いません。